Forscherin: «Die Bevölkerung hat das Anrecht, zu wissen, was die Geheimdienste so treiben»

Maximilian Karl Fankhauser

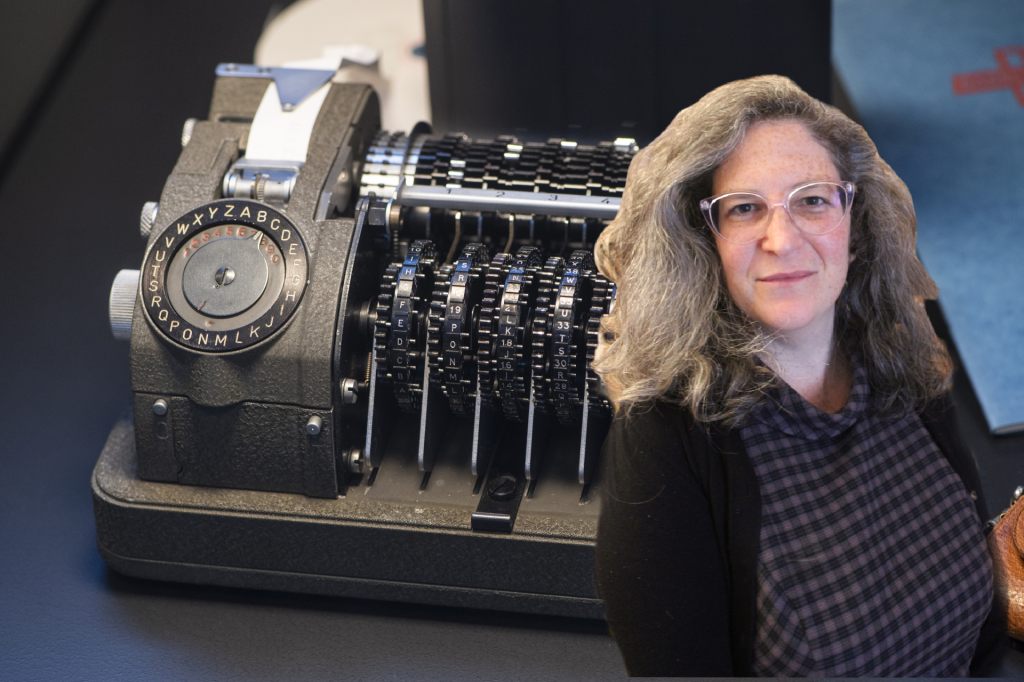

Der Name ist Programm. Deswegen erforscht die Baslerin Aviva Guttmann seit mehreren Jahrzehnten die Geheimdienste. Und gibt ihr Wissen auch der nächsten Forschergeneration weiter.

«Mossad schafft Comeback mit Pagern». «CIA warnt Trump wohl vor nächstem Mordkomplott». «Terror in Russland: Putins unglaublich mächtiger Geheimdienst FSB». Die Mysterien, die sich um diese Geheimdienste ranken, sind genauso gross, wie die Schlagzeilen, die sie generieren. Wie funktionieren sie? Wie sind sie aufgebaut? Kann man sich dort einfach so bewerben? Und was machen sie überhaupt?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Baslerin Aviva Guttmann seit mehreren Jahrzehnten. Die Baslerin ist in der Geheimdienstforschung und doziert an der Universität Aberystwyth in Wales auf diesem Feld. «Es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Forschungsfeld», sagt Guttmann im Gespräch gegenüber Baseljetzt. Über die Abläufe der Internationalen Beziehungen wisse man bereits sehr viel. «Aber man weiss praktisch nichts über die Geheimdienste. Wie machen sie Diplomatie miteinander?» Guttmann ist vor allem daran interessiert, was es über eine geheime Dimension der Internationalen Beziehungen aussagt.

Ein Job, der viel Flexibilität verlang

«Das ist noch kaum erforscht und ich habe wirklich das Gefühl, mit meiner Arbeit einen Teil zum Wissensstand beitragen zu können.» Bis zu ihrer ersten Forschungsfinanzierung habe sie neben der Geheimdienstforschung auch immer mit einem Beruf in den internationalen Beziehungen geliebäugelt. Während eines Praktikum auf der Schweizerischen Botschaft in Nigeria und einem Job beim Genfer Zentrum der «Democratic Control of Armed Forces» (DCAF) während des Doktorats überlegte sich Guttmann auch, in die Diplomatie einzusteigen. Die Arbeit des DCAF beschreibt sie folgendermassen: «Es ist ein wenig wie Entwicklungshilfe im Sicherheitssektor.» Wie reformiert man den Sicherheitssektor und gestaltet ihn demokratischer.

Guttmann habe beide Seiten geschätzt. Die eher praktische Arbeit im öffentlichen Sektor und auch die eher theoretische Seite des Forschens. Der Grund, wieso sie den Entscheid für die Forschung so lange herausgezögert hat: «Die wissenschaftliche Laufbahn ist mit viel Unsicherheiten verbunden.» Man müsse flexibel sein und auch bereit sein, im Ausland zu arbeiten. Als Tochter einer Swissair-Angestellten, die bereits als Kind viel von der Welt gesehen hat, ist das kein Problem für sie.

Das spiegelt sich auch in Guttmanns akademischem Lebenslauf: Während des Studiums bemerkt sie, dass sie es sehr spannend finden ein Land über längere Zeit kennenzulernen und dort auch zu leben. Nach dem Bachelor in Basel absolviert sie ihr Masterstudium in Genf und Paris. Nach einem kurzen Abstecher in London arbeitet sie in Nigeria auf der Schweizerischen Botschaft. Den Doktor macht sie in Bern, wohnt während dieser Zeit aber in Genf, um bei DCAF arbeiten zu können. Nach zweieinhalb Jahren kommt dann der erste Durchbruch. Aviva Guttmann erhält ein Forschungsstipendium für das letzte Jahr ihres Doktorats in St. Andrews, Schottland.

Der Moment, der für Klarheit sorgte

Guttmann steht nun zum ersten Mal an einem Punkt in ihrem Leben, der eher in Richtung Forscherinnenkarriere zeigt. Das Stipendium erhält sie damals aber noch für die Terrorismusforschung, in. St Andrews gibt es ein entsprechendes Zentrum dafür. Nach Abschluss ihres Doktorats lebt sie für einige Zeit in New York. Ein weiterer Meilenstein ist ihre erste grosse Forschungsfinanzierung durch den schweizerischen Nationalfonds. Über zwei Jahre lang kann sie sich voll und ganz der Geheimdienstforschung widmen.

Diese Zeit nutzt sie auch, um ihre Dissertation über den «Club de Berne», (ein informeller Zusammenschluss aller Direktoren der Inlandsgeheimdienste aller 29 EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz und Norwegen) in ein Buch umzuwandeln und Artikel zu diesem Thema zu publizieren. Das Ganze macht sie in Bologna. Auch die Zeit danach hat es in sich. «Ich war die Erste, die auf Basis vieler Dokumente den zwischenstaatlichen Austausch der Geheimdienste aufarbeiten, analysieren und in einen grösseren Kontext setzen konnte.» Am King’s College in London, wo sie ihr zweites Jahr verbringt, findet auch der Wandel von der Terrorismusforschung hin zur Geheimdienstforschung statt.

Dann kommt der wirkliche Durchbruch und der Moment, in dem für Guttmann klar ist, dass sie in der Forschung bleiben wird. Guttmann erhält vom europäischen Forschungsrat die Marie-Curie-Forschungsfinanzierung. Das schöne daran: Während zwei Jahren hat sie Zeit, um einfach zu forschen. Zusätzlich sei es auch eine Auszeichnung. Diese Finanzierung zu erhalten, sei extrem schwer. Alleine 18 Fachpersonen lesen damals ihre Bewerbung, bis sie sie dann endgültig abschickt. Diese Auszeichnung habe sie noch einmal zusätzlich bekräftigt, dass sie mit der Forschung auf dem richtigen Weg sei. «Das Problem ist, dass man selbst dann noch immer keine Festanstellung hat. Diese Grants gelten nur für ein paar Jahre.»

Gespräche mit aktiven Geheimdienstlern

Drei Jahre ist bis zu diesem Zeitpunkt die längste Dauer, über die Guttmann fix arbeitet. Als sich dann in Wales die Möglichkeit für eine Dozentenstelle ergibt, schlägt Guttmann zu. «Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch immer die Stellensuche beim Bund abonniert.» In Aberystwyth lehrt sie seit 2022 auf ihrem Kerngebiet, der Geheimdienstforschung.

Doch wie forscht man auf einem Gebiet, in dem es vor allem um die Geheimhaltung geht? «Am häufigsten beschäftige ich mich mit der historischen Aufarbeitung im Archiv.» Im Normalfall würden bei den Demokratien alle Dokumente im Archiv abgelegt. Es gäbe aber auch Fälle, wo es sich um geschützte Dokumente handelt, die man anfragen müsse. «Bei der Archivforschung bin ich einfach am freiesten.» Die Erforschung der Zeitgeschichte habe aber so ihre Macken.

Dort sei man auf Interviews mit aktiven Geheimdienstleuten angewiesen. Und die seien auch nur dann bereit, wenn man die Regierung nicht an den Pranger stellen wolle. Aber auch das würde funktionieren. «Am King’s College haben wir drei Fälle genommen, bei denen der Geheimdienst Vorfälle nicht vorausgesehen hatte.»

Geheimdienste öffnen ihre Tore

Die Herangehensweise in einem solchen Fall: Den Geheimdiensten wird aufgezeigt, dass auch die Prophylaxe ein Teil der Forschung ist. «Wir ergründen die Umstände, weshalb etwas passiert ist und können ihnen das so aufzeigen, dass es nicht zum Wiederholungsfall wird», sagt Guttmann. «Das Problem ist, dass es dann viel weniger wissenschaftlich wird. Da geht es ein wenig ins journalistische.» Ihr fällt zudem auf, dass Forscher, die auf diese Art und Weise arbeiten, der Regierung gegenüber weniger kritisch eingestellt seien. Es gibt ausserdem auch den Fall, dass die Geheimdienste ausgesuchten Forschern und Historikern ihre Tore öffnen.

So geschehen zum Beispiel in der Schweiz, als der Basler Historiker Georg Kreis die Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg im Bergier-Bericht aufarbeitete. Auch der britische Geheimdienst habe bemerkt, dass er nicht alles unter vorgehaltener Hand machen könne. «Im Endeffekt werden die Geheimdienste ja auch durch öffentliche Gelder finanziert. Die Bevölkerung hat also das Anrecht, zu wissen, was die so treiben.» Ihr aktuellster Artikel gibt einen guten Einblick in ihre Arbeit als Forscherin

An ihrem Lehrstuhl in Wales hält sie einen Einführungskurs zum Thema Geheimdienst und Sicherheit. «Dort machen wir eine Tour du Monde durch die Welt der Geheimdienste.» Beim zweiten Kurs ist der Fokus jeweils auf ihr aktuelles Forschungsfeld gerichtet. »Ich geniesse diese Freiheit sehr.»

Gegenpol zur momentanen Forschung

Sie ist völlig frei in der Gestaltung ihres Kurses und versucht Studierenden einen globalen Überblick über das zu Thema geben. Die Geheimdienstforschung sei vom englischsprachigen Raum und von Männern dominiert. Für Guttmann ist aber auch der andere Blick auf die Geschichte relevant.

»Ich probiere meinen Studierenden auch Bücher zu geben, die von weiblichen Forscherinnen über Frauen geschrieben werden. Oder auch mal eine russische oder südafrikanische Sicht auf das ganze Thema.» Als Gegenpol zu dem, was momentan in der Forschung läuft.

Für Guttmann ist klar: Die Geheimdienste müssen erforscht werden. Einerseits, weil die Öffentlichkeit aus demokratischer Sicht ein Recht darauf hat, was Geheimdienste tun. Andererseits sei es auch einfach ein spannendes Thema. «Die Geheimdienste sind im Herzen der Staaten. Und man lernt auch sehr viel über die Staaten und über internationale Beziehungen, wenn man sich mit der Geheimdienstforschung befasst.»

Mehr dazu

Feedback für die Redaktion

Hat dir dieser Artikel gefallen?

Kommentare

Dein Kommentar

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich mit der zweckgebundenen Speicherung der angegebenen Daten einverstanden. Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise

Kommentare lesen?

Um Kommentare lesen zu können, melde dich bitte an.

Sensifer

👽

akjo

Ein Geheimdienst muss geheim bleiben. Es gibt schon genügend cyber Attacken…