«Ein riesiges Trauma»: Dreiländermuseum zeigt das Elsass unter den Nazis

Leonie Fricker

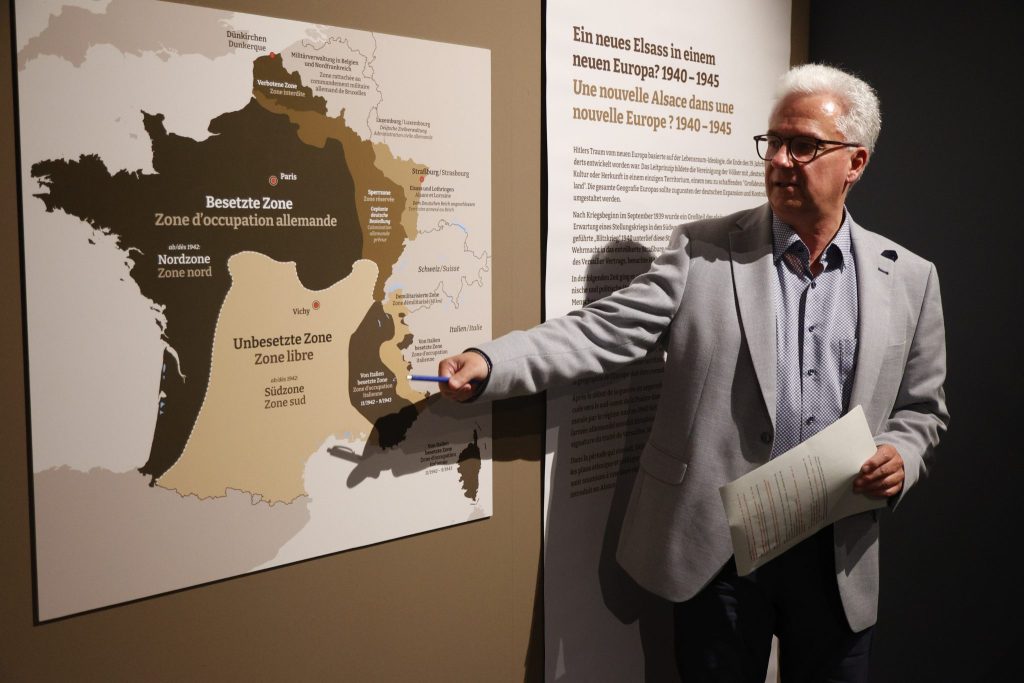

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes beleuchtet das Dreiländermuseum Lörrach ein dunkles Kapitel der Regionalgeschichte: die faktische Annexion des Elsass durch das NS-Regime.

Das Elsass sollte nach dem Willen der Nazis während dem Zweiten Weltkrieg wieder zu Deutschland gehören. Das Gebiet wurde völkerrechtswidrig dem NS-Staat einverleibt. Die Zeit der Besatzungsherrschaft bedeutete für die damalige Bevölkerung «ein riesiges Trauma», um es mit den Worten von Museumsleiter Jan Merk zu formulieren. Ein dunkles Kapitel, das nicht in Vergessenheit geraten soll.

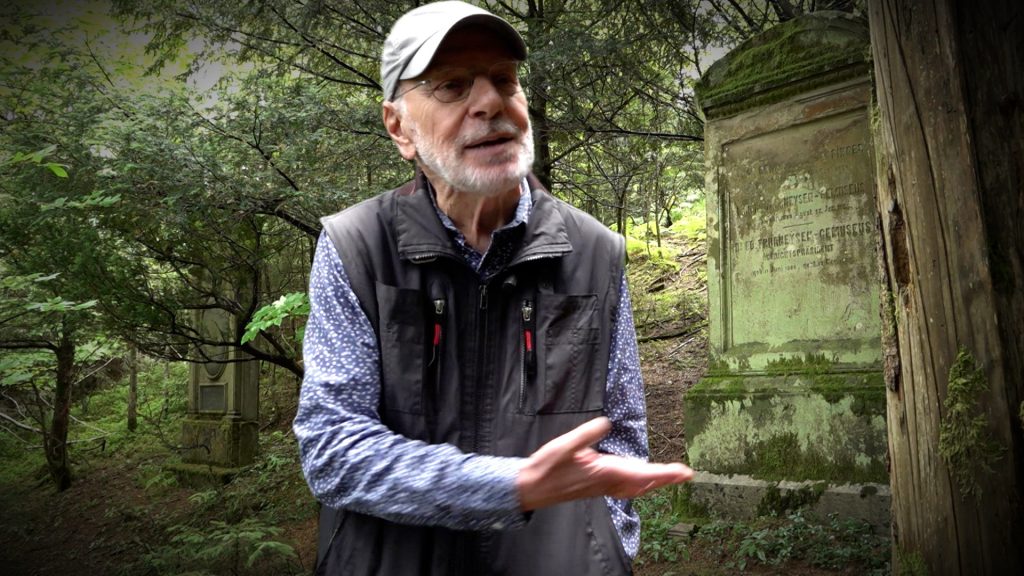

Die Ausstellung «Elsass 1940–45» zeichnet eindrücklich die Ereignisse nach, von welchen die Grenzregion im Krieg betroffen war. Kuratiert wurde die Ausstellung so, dass die Besucherinnen und Besucher in drei Themenbereiche eintauchen können, welche der Chronologie dieser einschneidenden Zeit folgen: der zunehmenden Radikalisierung im Elsass während der 1930er Jahre, der Besatzungszeit sowie der von Unruhe geprägten Zeit nach der Befreiung 1945.

Zwangsgermanisierung der Region

Hitlers Traum war es, die gesamte Geografie Europas zugunsten der deutschen Expansion und Kontrolle umzugestalten. Nach dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 annektierte das Deutsche Reich das Elsass faktisch. Das Ziel der Nazis war es, das Gebiet unter Zwang vollständig zu germanisieren.

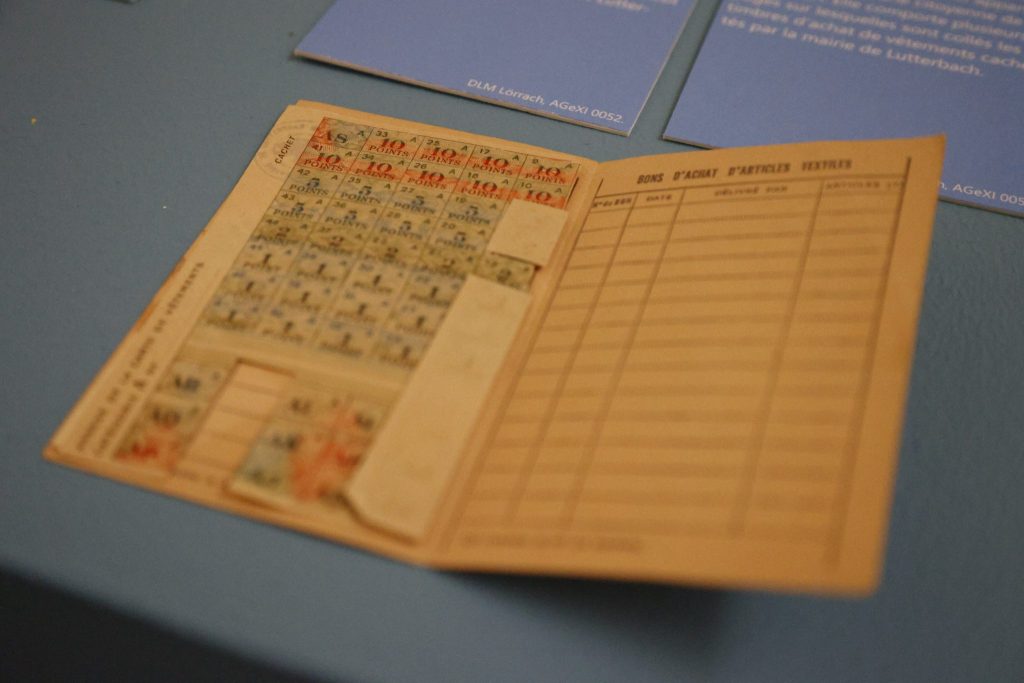

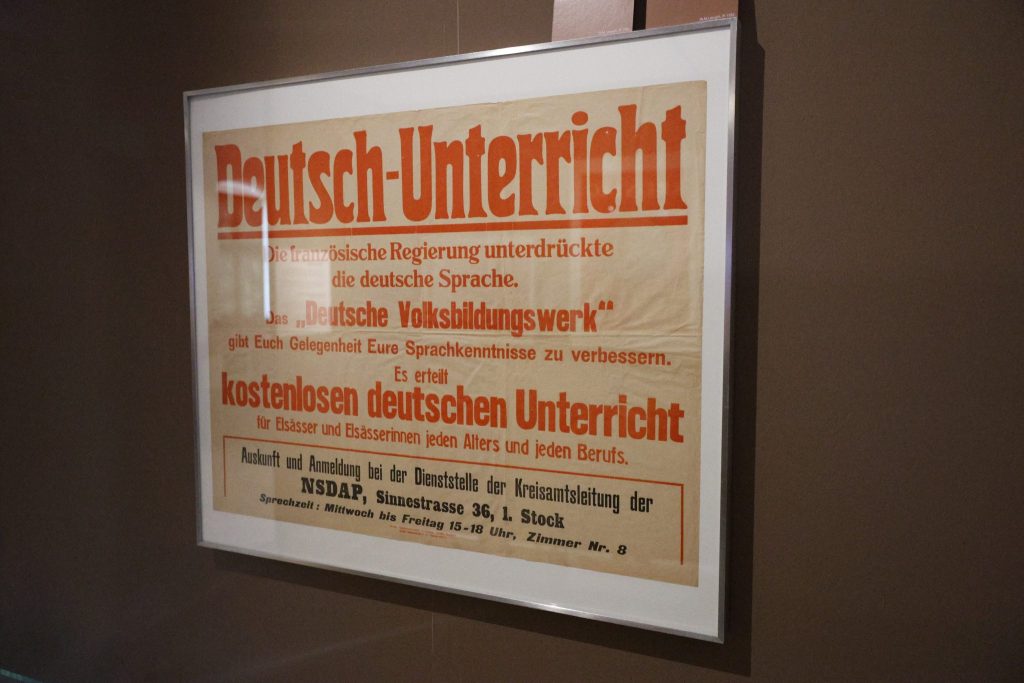

Die französische Sprache wurde verboten, stattdessen gab es Deutschunterricht. Jugendliche mussten sich NS-Jugendorganisationen anschliessen. Französische Bücher, Zeitungen oder Plakate verschwanden, Strassen wurden umbenannt. «Anders als in anderen Gebieten hat man die Germanisierungspolitik im Elsass ganz vehement vorangetrieben», erklärt Merk. Für die damalige Bevölkerung ein brutaler Verlust der eigenen Identität. Wer sich der Germanisierung widersetzte, wurde verhaftet, deportiert oder ausgewiesen. In der Ausstellung zeugen zahlreiche Exponate von der Zwangsgermanisierung und der Vorgehensweise der Nationalsozialisten im damaligen Elsass.

Wehrpflicht für Männer, Reichsarbeitsdienst für Frauen

Ab August 1942 wurde die Wehrpflicht eingeführt. Über 120’000 Elsässer traten der Wehrmacht bei, die meisten von ihnen gegen ihren Willen. Die Zwangsrekrutierten wurden «Malgré-nous» (frz. «Wider unseren Willen») genannt. Viele von ihnen fielen im Krieg. Junge Frauen mussten derweil sogenannten Reichsarbeitsdienst verrichten. Auf diese Weise sollte ihnen die Ideologie im Sinne des NS-Staates eingeflösst werden. Der Alltag im Elsass war stark geprägt von Kontrolle, Propaganda und Angst.

Befreiung und komplexe Aufarbeitung

Im Winter 1944/45 wurde das Elsass von den Alliierten befreit, insbesondere durch französische Truppen unter General Leclerc. Im November 1944 wurde Strassburg zurückerobert. Zwar waren viele euphorisch über das Ende der NS-Herrschaft, dennoch war die Nachkriegszeit von Armut, Ungerechtigkeiten und Rachegelüsten zwischen vormaligen Opfern und Tätern geprägt. Gerade die «Malgré-nous» hatten nach der Befreiung eine komplizierte und oft belastete gesellschaftliche Stellung. Auch diesem schwierigen Prozess der Aufarbeitung, Rückintegration und Identitätsfindung widmet sich das Dreiländermuseum.

Die Ausstellung wurde bereits 2022 in der Universitätsbibliothek in Strasbourg unter dem Titel «Face au nazisme – Le cas alsacien» gezeigt. 2024 war sie in der Landesbibliothek Baden-Württemberg in Stuttgart unter dem Namen «Elsass unter Hakenkreuz» zu sehen. Für die Präsentation im Dreiländermuseum Lörrach wurde sie um rund 80 Exponate aus der eigenen Sammlung erweitert und ist dadurch deutlich gewachsen. Das Museum besitzt die grösste Sammlung von Objekten aus der NS-Zeit in der Region. Darunter zahlreiche Propagandaplakate, aber auch Alltagsgegenstände. Ergänzt wird die Ausstellung durch drei Filme.

«Mit der Ausstellung wollen wir möglichst viele Menschen erreichen», sagt Museumsleiter Jan Merk. «Uns ist wichtig, dass die Geschichte des Elsass nicht in Vergessenheit gerät.» Besonders auch junge Menschen sollen für das Thema sensibilisiert werden. Daher eignet sich die Ausstellung für Schulklassen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz. «Junge Menschen sind heute mit Demokratiefeindlichkeit, übersteigertem Nationalismus und Kriegsrhetorik konfrontiert. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sie aus der Geschichte lernen können.»

Die Ausstellung «Elsass 1940–45» wird am kommenden Samstag, 26. Juli 2025, eröffnet.

Mehr dazu

Feedback für die Redaktion

Hat dir dieser Artikel gefallen?

Kommentare

Dein Kommentar

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich mit der zweckgebundenen Speicherung der angegebenen Daten einverstanden. Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise

Kommentare lesen?

Um Kommentare lesen zu können, melde dich bitte an.

spalen

diese ausstellung werde ich mir mit unseren kindern bestimmt anschauen

MatthiasCH

Eine hervorragende Ausstellung, die ich sehr empfehlen kann. Hier wird Geschichte seht gut und kurzweilig vermittelt