Mit dieser Karte wird die Geschichte hinter den Stolpersteinen hörbar

Jessica Schön

Am 25. Oktober werden in Basel zum dritten Mal Stolpersteine gesetzt. Sie erinnern an die Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus. Zum Projekt «Wenn Steine Sprechen» gehört auch ein akustisches Element.

«Martha Schwartz wird am 23. August 1892 in Basel als älteste von 9 Geschwistern geboren. Sie wächst zeitweise bei den Grosseltern in Rühnenberg auf. Mit 16 Jahren kehrt sie nach Basel zurück, arbeitet in einer Seidenbandfabrik, als Dienstmagd oder Küchenangestellte. 1913 heiratet sie Joseph Schwartz. Ab April 1928 wohnt das Ehepaar mit seinen vier Kindern hier an der Fröschgasse 15. Seit dem Frühjahr 1933 helfen Joseph und Martha Schwartz aus Deutschland geflohenen Genossinnen und Genossen der Kommunistischen Partei Deutschland, die sich im Widerstand gegen das NS-Regime engagieren.»

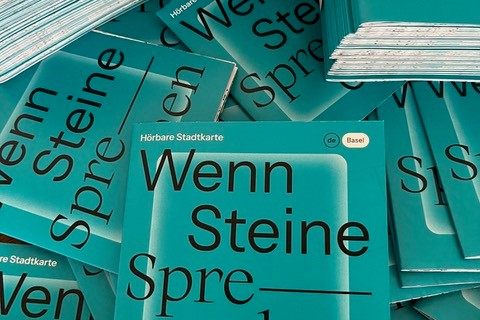

So beginnt die Geschichte der Baslerin Martha Schwartz, die eine der Hörstationen der Hörbaren Stadtkarte «Wenn Steine sprechen» ist. Das Projekt erzählt die Lebensgeschichten der Menschen, für die in Basel Stolpersteine gesetzt wurden. Das Besondere: Für Interessierte wird die Lebensgeschichte der Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus vergeblich in Basel Zuflucht gesucht haben, an Ort und Stelle hörbar. Denn jeder Stolperstein ist auf der Karte mit einem QR-Code versehen, der zum jeweiligen Audio-Beitrag führt. Damit erhalten die Basler Mahnmale eine Art Audioguide.

Regionale Aufarbeitung

Die Gedenksteine werden an ehemaligen Wohn- und Arbeitsorten der Opfer gesetzt. In Basel setzt der Verein «Stolpersteine Schweiz» die kleinen Gedenktafeln am Mittwoch zum dritten Mal – eine davon für die bereits erwähnte Martha Schwartz. Die Basler Kommunistin wurde am 13. April 1938 von der Gestapo verhaftetet, nachdem sie in Lörrach antifaschistische Flugblätter verteilt hatte. Das Schweizer Aussenministerium liess Schwartz damals im Stich.

Neben dem Mahnmal für Schwartz wird ein weiterer Stolperstein für Walter Tschudin gesetzt. Tschudin geriet in Marseille im November 1942 in die Hände der Gestapo und wurde 1944 in das KZ Buchenwald, später ins KZ Flossenbürg überführt.

Mahnmale als dezentrale Erinnerungskultur

Die Mahnmale gehen auf eine Initiative des Künstlers Gunter Demning zurück. Mit dem 1992 begonnene Projekt soll «an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden». Mittlerweise mahnen die Stolpersteine in mehr als 20 Ländern in Europa der Opfer des Nationalsozialismus. Im November 2021 wurden die ersten Stolpersteine in Basel gesetzt.

Der gemeinnützige Verein «Stolpersteine Schweiz» setzt sich für die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ein, die zumindest einen Teil ihres Lebens in der Schweiz verbrachten. In vielen Fällen wurden diese Personen von den schweizerischen Behörden nicht ausreichend geschützt oder sogar an Nazideutschland übergeben. «Die Stolpersteine geben Anlass, daran zu erinnern, dass auch die Schweiz eine Mitschuld am weiteren Schicksal dieser Menschen hat», so Gabriel Heim von der Basler Regionalgruppe des Vereins.

Damit wir uns erinnern

Anders als in Deutschland oder in Österreich, wo die Lebensstationen der NS-Opfer etwa in diversen Gedenkbüchern gut dokumentiert sind, muss im Schweizer Kontext auf andere Findemittel zurückgegriffen werden. Dies liege daran, dass die Schweiz offiziell nicht in den Zweiten Weltkrieg verwickelt war und Jüd:innen nicht deportiert wurden: «In Basel habe ich jahrelang im Staatsarchiv in den Akten der Fremdenpolizei recherchiert», so Heim. «Aus diesen Akten liessen sich die Einzelschicksale gut rekonstruieren».

Die Stolpersteine sind ein Beispiel dafür, wie die Erinnerungskultur dazu beitragen kann, das kollektive Gedächtnis zu formen und sicherzustellen, dass wichtige historische Erfahrungen nicht vergessen werden. Heim betont, dass die Vergangenheit auch im Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft eine mahnende Stimme sei: «Das was wir heute tun wird auch von zukünftigen Generationen bewertet. Wir sollten ein Bewusstsein schaffen, dass sich selbiges Unrecht nicht wieder abspielt.»

Auf der Webseite des Vereins finden sich die Biografien der Menschen auch in schriftlicher Form. Die Hörbare Stadtkarte erscheint auf Deutsch und auf Englisch. Sie ist kostenlos und liegt ab 25. Oktober in der Buchhandlung Ganzoni, im Staatsarchiv Basel-Stadt und bei Basel Tourismus auf.

Mehr dazu

Feedback für die Redaktion

Hat dir dieser Artikel gefallen?

Kommentare lesen?

Um Kommentare lesen zu können, melde dich bitte an.

Kommentare

Dein Kommentar

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich mit der zweckgebundenen Speicherung der angegebenen Daten einverstanden. Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise